Laut dem aktuellen Digital Market Outlook des Statistikportals Statista soll  der österreichweite Umsatz mit digitalen Medien (digitale Video, digitale Musik, digitale Games und ePublishing) bis 2020 ca. 380 Mio. Euro betragen (vs. € 195 Mio. 2015). Der Umsatz mit digitaler Musik soll demnach 2020 45,7 Mio Euro betragen (derzeit 27,6 Mio. Euro), also um knapp 40% wachsen.

der österreichweite Umsatz mit digitalen Medien (digitale Video, digitale Musik, digitale Games und ePublishing) bis 2020 ca. 380 Mio. Euro betragen (vs. € 195 Mio. 2015). Der Umsatz mit digitaler Musik soll demnach 2020 45,7 Mio Euro betragen (derzeit 27,6 Mio. Euro), also um knapp 40% wachsen.

Überblick: Digitale Musik in Österreich bis 2020 (One Minute Read)

Steigender Markt für Vinyl-Schallplatten (One Minute Read)

Der ORF als Aktiengesellschaft?

Einen kreativen Ansatz zur Entpolitisierung des ORF fordert BZÖ-Chef Bucher: einfach den ORF in eine AG umwandeln, der Staat hält die Sperrminorität von 25%, der Rest wird ans Volk verteilt.

Stirbt die CD als Trägermedium von Musik?

Vergangenen Oktober machte eine Meldung die Runde: Die Major-Labels wollen die CD-Produktion mit Ende 2012 einstellen! Aber wie steht es wirklich um das Medium CD?

Kultur vs. Unterhaltung – wir sind die Guten!

Neulich brachte Hannes Tschürtz wieder mal ein Wort zum Sonntag auf seinem Blog – Pop: Kultur oder Industrie?

Darin wird einmal mehr, aber auf treffende Weise der Graben zwischen der kulturschaffenden Musikelite und der, dem schnöden Mammon und verlockenden Marketingmaschinerie der Musikindustrie hörigen Unterhaltungsfraktion thematisiert. Ein schönes Thema, welches immer wieder zu sehr kontroversen Standpunkten führt (und zu unzähligen Splitterfragen, wie Tschürtz feststellt). Zu Recht, sichern doch die beiden vermeintlichen Gegenpole Kultur und Massenunterhaltung den gesamtkulturellen Fortschritt der Gesellschaft – aber: so gegenteilig einem beide Pole vorkommen mögen, so funktionieren sie doch nach den gleichen Prinzipien.

Das kulturelle Kapital jedes Individuums setzt sich aus dem Wissen um die – meist im Mind-Set seiner Peers anerkannten – Kultur- und Unterhaltungsgüter zusammen. Kann ich in meinem Freundeskreis mit dem neuesten Klatsch und Tratsch von Robbie Williams aufwarten, habe ich einen Informationsvorsprung. Detto, wenn ich in der Staatsoper als erster die neuen Inszenierungen besuche oder auf FM4 zum Beispiel die neueste Nummer einer Band höre, die sonst noch keiner kennt. Das alles gibt mir in gewissem Maße einen kulturellen Vorsprung gegenüber meinen Mitmenschen. Eine besondere Stellung nimmt hier natürlich der Musikkritiker ein, der per Definition nicht mit dem Mainstream schwimmen kann. Er hält die Flagge des guten Geschmacks weit oben und bringt uns die Dinge, von denen wir im Alltag sonst nicht viel mit bekommen. Und genau das ist sein Job: nicht das den Leuten näherzubringen, dass sowieso schon alle kennen und sondern das Neue, das Unbekannte.

Populärkultur funktioniert nach genau diesem Phänomen: zwei Pole, die sich gegenseitig bedingen. Wenn die Oma und der Opa (und ich gelegentlich) sich an einem Samstagabend den Musikantenstadl anschauen, bereichern sie dadurch ihr kulturelles Kapital. Sie lassen sich berieseln von der heilen Schlagerwelt, sperren die Sorgen aus, wenn auch nur für die gut 2 Stunden Sendezeit. Und genau das ist das Erfolgserlebnis der leichten Popmusik: er erleichtert uns den Alltag (und ja, Schlager zählt durchaus zur populären Musik, besonder hierzulande). Er erzählt uns nicht, wie schlecht die Welt heute wieder ist, dass das und das schief läuft, etc. Pop lässt in gewissem Maße den Eskapismus des einfachen Mannes zu: er entflieht aus seiner Alltagswelt, vergisst den Job, der ihm ohnehin nichts bedeutet, die privaten Probleme, die ihn plagen. Er schaltet ab.

Und genau dasselbe Phänomen bringen die hochkulturellen Künstler zu Tage: eine Form des Eskapismus. Nur, dass es sich hier bei der Zielgruppe meist um eine Nische handelt. Die zivilisationsdepressive geistige Elite die ihrem eigentlich guten Leben entkommen möchte und sich daher in zum Beispiel düstere Melodien und Texte voller tragischer, zutiefst menschlicher Schicksale flüchten. Oder der Opernfan, der sich aufgrund der Komplexität dieser musikalischen Darbietungsform ein hohes kulturelles Kapital in diesem Bereich aufbauen muss und sich intensiv damit beschäftigen muss.

Mit Popmusik muss ich mich nicht zwangsläufig intensiv beschäftigen. Ich kann mich berieseln lassen, kurz mal aussteigen. Bei komplexeren Musikformen ist dies nicht so einfach, ich muss mich mit der Musik, mit den Künstlern und Interpreten beschäftigen. Zugegeben, vom Standpunkt des Künstlers her gesehen ist es natürlich schmeichelhaft, wenn die Leute sich mit einem beschäftigen – vom Standpunkt des Konsumenten bedeutet das Arbeit. Arbeit, die er in diesem Fall gerne macht, weil er sich mit dem Künstler identifizieren kann – was treibt ihn an, wie ist sein Werdegang, wie war er in der Lage, solche Werke zu schaffen? Alles Fragen, die Recherche benötigen – und einen Hauch Philosophie.

Natürlich kann man auch im hochkommerziellen Segment der Popmusik derartige Fragen nach recherchieren und für sich beantworten. Dieses Vorgehen nennt man Fan-Künstler-Bindung – und die herrscht auf der einen, wie auch auf der anderen Seite vor. Genauso wie viele andere Gemeinsamkeiten auch. Das Primat für jegliche Form von Musik lautet aber schlicht und einfach: Unterhalte mich!

So leisten beide Pole – die unabhängigen, der Romantik nachhängenden Künstler, die alles aus einem Antrieb schaffen wollen und sie niemals für ihre Sache verkaufen würden, gleich wie die hochkommerziellen Sell-Outs, die danach streben, mit ihrer Musik möglichst viel Geld zu scheffeln – bei aller gegenseitigen Kritik und Diskussion doch einen unschätzbaren Beitrag zu unsere gesamtkulturellen Entwicklung: Kultur und Unterhaltung – wir sind die Guten!

Die Rückkehr der Schrifttafel

Tablet-PC’s – das Schlagwort in der IT-Branche für das Jahr 2011. Waren in den Vorjahren Touchscreens, App-Stores und die Cloud die großen neuen Themen, soll jetzt die moderne Schrifttafel sein Publikum erobern.

Laut einer Studie zu diesem Thema in Deutschland, besitzen dort immerhin schon 3% der Bevölkerung zw. 14 und 49 Jahren einen Tablet-PC. Gar nicht schlecht, für knappe 8 Monate seit Markteinführung. 15% kennen das Wort/die Bedeutung Tablet-PC nicht, 85% hingegen in irgendeiner Form schon.

Wie es bei Technologie-Produkten so üblich ist, sind es die Männer und generell die Jüngeren, die besser darüber informiert sind. Die Early Adopter haben also zugeschlagen. Das iPad und Co. im Gegensatz zu den Business-Lösungen eher stärker für den privaten Gebrauch genutzt werden überrascht ebenfalls wenig. Interessant ist es, dass 40% mit dem Gedanken spielen, sich ein Tablet zumindest vielleicht zuzulegen (8% sicher). Durch die derzeit noch hohen Preise steigt mit dem Haushaltseinkommen die Kaufabsicht. Nicht-Käufer argumentieren durch nicht vorhandenen (bzw. nicht kommunizierten) Mehrwert bzw. das Preisargument.

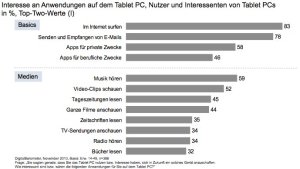

Richtig spannend wirds allerdings, wenn man sich die Nutzung der Tablets ansieht. Die Basics stellen erwartungsgemäß Internet surfen, E-Mails lesen/empfangen und die App-Nutzung dar. Dass allerdings mit 59% mehr als die Hälfte das Tablet zum Musik hören nutzt, überrascht. Könnte man doch meinen, auf dem iPod oder ähnlichen MP3-Playern ginge das doch kostengünstiger und einfacher. Verständlicher da schon Nutzungsgruppe Nummer 2: das Video abspielen (52%). Clips von Youtube etc. am iPad schnell und unkompliziert anzusehen, dafür ist das Ding ja schließlich auch prädestiniert.

Musikhören und Video-Clips abspielen – das kann ich aber auch mit anderen Geräten, also wo ist jetzt wirklich der Mehrwert? Wie schon bei Amazon’s Kindle-Reader, zielt auch die Tablett-Maschinerie darauf ab, den Print-Markt zu revolutionieren. Durchaus mit weitreichenden Hintergedanken: biete ich eine Lösung für die (ähnlich der Musikindustrie) stagnierenden bis rezessierenden Verlagshäuser, verdiene ich als Tablet-Hersteller erstens an den Apps mit (als Distributor) und kann mit meinem Produkt schneller die kritische Masse an Endkonsumenten erreichen. Ähnliches hat Apple schon mit der Einführung der iTunes-Plattform gemacht: mittels einer für Hersteller (Musiklabels) wie auch für Konsumenten einfachen und sicheren Software-Lösung trieb Apple damit erstens die Absätze seiner digitalen Musikplayer, die Nutzung von iTunes als Musikarchiv-Software (in Abgrenzung zu WinAmp und Ähnlichem), sowie die Monetarisierung des Internets für Musikprodukte voran. Mit den App-Entwicklungen sind gänzlich neue Wirtschaftszweige entstanden.

Aber zurück zu den Verlags- und Medienhäusern, wie gesagt, Musikhören im Trend. Tageszeitungen zu lesen rangiert bereits auf Rang 3 (45%), gefolgt vom Konsum ganzer Filme (44%), danach Zeitschriften (35%) und TV-sendungen (34%), Bücher rangieren nach Radio (34%) auf dem hinteren Rang mit 32%. Soweit die nackten Zahlen.

Vom Content her gesehen, liegen Nachrichten noch vor Unterhaltung vorne. Kein Wunder, am Tablet ist es möglich, Nachrichten als interaktiven, multimedialen Content aufzubereiten – mit allem was dazugehört. Wenn ich es als Medienproduzent schaffe, meine Inhalte den spezifischen Nutzungsgegebenheiten und technischen Möglichkeiten dieser Endgeräte anzupassen, können hier Umsätze generiert werden. Ganz ohne Anpassung der Inhalte geht es jedoch nicht, wie vor einigen Jahren das Beispiel von Handy-TV gezeigt hat. Einfach 1:1 meinen Broadcasting-Stream auf mobile Endgeräte zu koppeln, funktioniert nicht. Aus dem einfachen Grund, dass auf einem 3-5cm Display kein Nutzer länger als sieben Minuten zu sieht. Clips ja, ganze Sendungen nein. Dies könnte sich mit der Tablet-Technologie ändern, allerdings muss man neben den technischen Gegebenheiten auch die Umfeldsituation mit einberechnen. Nutze ich das Tablet eher wenn ich unterwegs bin? Wahrscheinlich. Bin ich in den eigenen vier Wänden, bin ich wohl mit Laptop, PC, Flat-Screen, etc. besser dran.

Womit wir wieder bei der Frage nach dem Mehrwert sind: einen ganzen Film am Tablet sehe ich mir höchstwahrscheinlich auf langen Zugfahrten oder Flügen an. Warte ich in der Früh auf den Bus, werde ich mir wohl eher die Titelseiten der gängigen Tageszeitungen anschauen und überfliegen, um nachrichtentechnisch halbwegs fit zu sein. Und hier bin ich auf die auf mich persönlich abgestimmten Nutzungsvarianten der Programmierung angewiesen. Meine persönliche Zeitung. Sagen wir, am Beispiel Österreich, ich möchte die Politik-News von Standard und Presse, die Chronik des Kuriers und den Sportteil der Krone. Warum soll ich mich auf einen Nachrichten-Provider verlassen, wenn ich alle haben kann – von jedem den Teil, der mir mehr zusagt. Natürlich ist der Medienmacher daran interessiert, dass sein Produkt so oft wie möglich konsumiert wird. In Zeiten des Internets und der theoretischen Freiheit von Information, funktioniert diese Art der Marktverknappung jedoch nicht mehr. Finde ich auf der einen Zeitungswebsite nicht, was ich brauche, surfe ich weiter. Mit einem Klick dank meiner Bookmarks.

Das Internet ist für Medien- und Unterhaltungsunternehmen eines der spannendsten und zugleich herausforderndsten Mediennutzungsformen. Niemals zuvor war ein möglicher Markt so innovationsgetrieben. Durch die Entwicklung neuer Endgeräte dringt das Medium in Lebensbereiche vor, die vor Jahren noch undenkbar gewesen wären. Neue Medienformen entwickeln sich, der Konsument bestimmt die Nutzungsformen. Dieser Trend beschränkt sich allerdings nicht nur auf die traditionellen Medien Film, Musik, Print, sondern auch auf die aus dem Internet Geborenen, wie soziale Netzwerke. Auch hier steigt der Innovationsdruck und das Schumpeter’sche Prinzip der kreativen oder schöpferischen Zerstörung greift.

Das „Digitalbarometer 2011“ on IP-Deutschland als PDF.

Heldin von Morgen?

Wir habens wieder mal geschafft: das mittlerweile jahrelang trainierte und erprobte Casting-Show-Publikum hat sich wieder mal entschieden und ein neues Opfer der SMS-Interaktions-Voting-Wut gefunden. Mit knapp 600.000 Zuschauern waren auch die Quoten der Final-Show für diese Staffel hitverdächtig. Die Single erklimmt im Laufe des Samstag Vormittags locker die Nummer 1 bei iTunes, nicht verwunderlich bei derartig massivem Medienauftritt. Die Frage, die sich an dieser Stelle natürlich immer stellt, ist die, ob nach dem Erfolgsrausch nach dem Gewinn der Sendung jetzt die Ernüchterung folgt, oder ob hier langfristig eine Karriere aufgebaut werden kann. Die Geschichte zeigt, dass das Format Casting an sich erfolgreich ist (gemessen an den durchschnittlichen Zuschauerzahlen), die Karrieren der jeweiligen Gewinner allerdings eine äußert kurze Lebensdauer aufweisen. Im Fall von Christina Stürmer konnte man mit der damals Zweitplatzierten zwar eine wirklich erstaunliche Karriere auf die Beine stellen, an Michael Tschugnall, den damaligen Gewinner, erinnert sich allerdings kaum jemand. Wird ein ähnliches Schicksal jetzt der erstplatzierten Cornelia Mooswalder und ihrem Vize Lukas Plöchl blühen?

Die Anzeichen dafür sagen ja: Lukas Plöchl aka G-Neila mit seinem Projekt Trackshittaz bringt musikalisch eine (relativ) innovative Leistung auf Tapet: in Bester Manier der aktuellen Musikströmung, die durch Künstler wie David Guetta, Lady Gaga oder auch den Atzen salonfähig geworden ist, präsentiert er freche, jugendorienterte Texte mit charterprobten Beats. Zudem wirkt er dadurch authentisch, dass er auch vorher schon diese Art von Musik selbst erdacht und umgesetzt hat („Alloa beim Fraunz“, das Cover von Stromae beispielsweise existiert schon seit vor dem Sommer 2010). Er trifft auch den Nerv der jungen österreichischen Bevölkerung, die durch TV-Formate wie „Saturday Night Fever“ auf sozialpornografische Darstellung von Komsaufen und American Pie im Real-Life getuned sind wie der berühmte pavlow’sche Hund. Songs wie „3 Tage wach“ oder „Das geht ab“ haben das Feld geebnet.

Auf der anderen Seite haben wir mit Cornelia Mooswalder die typische Siegerin einer Casting-Show: das sympathische Mädel aus der Nachbarschaft. Allerdings fehlt ihr die schon oben erwähnte Authentizität. Durch ihre natürliche Art kann sie zwar Sympathien auf ihre Seite ziehen, allerdings ist ein Publikum immer unerbittlich. Vor allem, wenn gleich im Anschluss im Privat-TV das Casting für X-Factor beginnt, DSDS gerade am Laufen ist und der ORF natürlich auch noch mit seiner Songcontest-Show nachlegt (zu der nicht die Gewinnerin der eben erst zu Ende gebrachten Casting-Staffel fahren darf). Der Sieger-Song an sich folgt der gelernten und verinnerlichten Struktur des radiotauglichen, unaufdringlichen Pop-Songs. Tut nicht weh, bleibt aber auch nicht hängen. Die Thematik schon zehnmal durchgekaut, den Strophen- und Chorus-Aufbau schon 100 mal gehört. Ein wirklich schöner Song also, aber auch kein Aufreger – perfekt dem Format angemessen.

Am Besten also, wenn man die 100.000 Euro nimmt (von denen nach Abzug der Steuern eh nur mehr die Hälfte übrig bleibt) und diese in sinnvollere Aktionen als die Produktion und Veröffentlichung eines Albums steckt – nichts anderes war aber auch die Zielsetzung: anstatt sich in die Mühlen der Musikindustrie zu begeben und auf Teufel komm raus gehyped, promoted, durch die Medien gezogen zu werden um schlussendlich der Aufmerksamkeitsspanne und Sensationslust des Konsumenten nicht mehr standhalten zu können, ging es darum, sich während der Staffel bestmöglich zu präsentieren, dem Sender Quote zu bringen und dafür fürstlich belohnt zu werden – von einer Karriere wurde nicht mal im Kleingedruckten etwas erwähnt. Eine Win-Win-Situation sozusagen: Quote für den Sender, Kohle für den Sieger und ein Zweitplatzierter, der es vielleicht noch zu was bringt.

Aber was denkt das Publikum? (eine gute Gelegenheit, diese Umfrage-Tool mal zu testen)